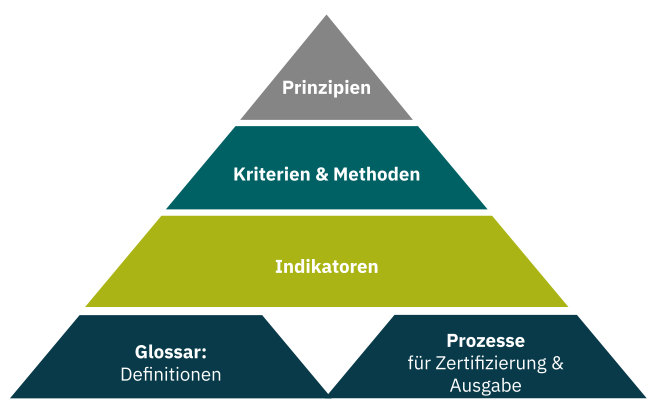

Der Wald-Klimastandard: Für klimaresiliente Wälder

Der deutsche Wald-Klimastandard (WKS) ist ein Qualitätsstandard für Klimazertifikate, der Anreize für eine klimafreundliche Bewirtschaftung von Wäldern bietet und den Waldumbau in Zeiten des Klimawandels fördert. Die Klimazertifikate ermöglichen den Waldbesitzern eine Co-Finanzierung durch den Verkauf auf dem freiwilligen Emissionsmarkt. Diese Co-Finanzierung ist dringend notwendig: In Deutschland existieren 2,85 Millionen Hektar Hoch-Risiko-Waldfläche, die eine Finanzierungssumme von mindestens 50 Milliarden Euro erfordert, um die Zukunftsaufgabe Waldumbau zu bewerkstelligen.